Surrealismus – Ursprung, Merkmale und berühmte Künstlerinnen und Künstler der Traumwelt

Der Surrealismus ist eine der faszinierendsten und einflussreichsten Kunstrichtungen des 20. Jahrhunderts, die sich tief mit den Abgründen unserer Träume und unseres Unterbewusstseins beschäftigt.

In diesem Blogbeitrag tauchen wir gemeinsam in die Welt des Surrealismus ein, um dessen Ursprung, Merkmale und berühmte Künstler zu entdecken.

Warum lohnt sich das Lesen? Ganz einfach: Wer surreale Kunst besser versteht, gewinnt nicht nur neue Perspektiven auf unsere Wirklichkeit, sondern profitiert auch von einer intensiveren Auseinandersetzung mit kreativen Ausdrucksformen. Von rätselhaften Gemälden bis hin zu überraschenden Collagen eröffnen surrealistische Werke einen grenzenlosen Raum für Fantasie.

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie der Surrealismus in den 1920er Jahren entstand, welche Techniken ihn auszeichnen und welche Köpfe hinter den ikonischsten Werken stecken. Lassen Sie sich inspirieren und schauen Sie hinter den Vorhang des Bewussten – denn der Surrealismus ist mehr als nur Kunst: Er ist eine Reise ins Unbekannte! Dabei werden Sie vielleicht staunen, wie relevant dieses Thema auch für unsere moderne Gesellschaft geblieben ist.

Was ist Surrealismus?

Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff „Surrealismus“? Vereinfacht ausgedrückt, handelt es sich um eine künstlerische Bewegung, die sich gezielt mit dem Unterbewusstsein, den Traumwelten und der irrationalen Seite der menschlichen Psyche auseinandersetzt. Der Begriff selbst geht auf den Schriftsteller Guillaume Apollinaire zurück, doch wirklich populär wurde er durch die Aktivitäten von André Breton, der 1924 das „Surrealistische Manifest“ verfasste. Darin formulierte er den Grundgedanken, dass Kunst nicht rein vernunftgesteuert sein solle, sondern aus dem ungehinderten Fluss der Gedanken und Träume gespeist werde.

Die Nähe zur Psychoanalyse ist unübersehbar: Sigmund Freuds Theorien über das Unbewusste inspirierten viele Surrealisten, ihre innersten Vorstellungen auf Papier, Leinwand oder in anderen Medien zu bringen. Das bewusste Erforschen des eigenen Ich und das Spiel mit Symbolen führten zu einer radikalen Abkehr von traditionellen Kunstnormen. Statt realistischen Darstellungen sollten verborgene Wünsche, Ängste oder Begierden zum Vorschein kommen und den Betrachter in eine Welt jenseits der alltäglichen Logik entführen.

Entstanden ist der Surrealismus Anfang der 1920er Jahre, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. In einer Epoche, die von Entfremdung und Neuanfang zugleich geprägt war, bot die Beschäftigung mit dem Unbewussten vielen Künstlern einen radikalen Befreiungsschlag aus alten Denkmustern. Von Paris aus entwickelte sich der Surrealismus zu einer internationalen Bewegung, die Malerei, Literatur, Fotografie und Film gleichermaßen umfasste. Gerade die Vorstellung, dass Träume und Fantasie mindestens so wichtig sein können wie die greifbare Wirklichkeit, elektrisierte junge Kreative auf der Suche nach neuen Formen des Ausdrucks.

Bis heute lässt sich der Zauber des Surrealismus nicht auf eine einfache Formel reduzieren. Er lebt von der Verschmelzung gegensätzlicher Ebenen: Wirklichkeit und Traum, Vernunft und Irrationalität, Ordnung und Chaos. Genau diese Spannungsfelder machen den Surrealismus für viele Menschen so faszinierend. Wer bereit ist, sich auf dieses Spiel mit dem Unbekannten einzulassen, entdeckt schnell, wie kraftvoll und befreiend künstlerisches Schaffen sein kann, wenn es direkt aus dem Unterbewusstsein entspringt.

Merkmale und Techniken des Surrealismus

Ein zentrales Merkmal des Surrealismus ist sein konsequentes Streben nach einer Kunst, die das Bewusste überwindet und direkten Zugang zu Träumen, Fantasie und dem Unterbewusstsein sucht. Oft stellen Surrealisten scheinbar unmögliche Szenerien dar, in denen Objekte aus ihrem gewohnten Zusammenhang gerissen und neu kombiniert werden. Dieser bewusste Regelbruch erzeugt eine Irritation, die den Betrachter dazu einlädt, eigene Interpretationen zu entwickeln und vertraute Sichtweisen zu hinterfragen.

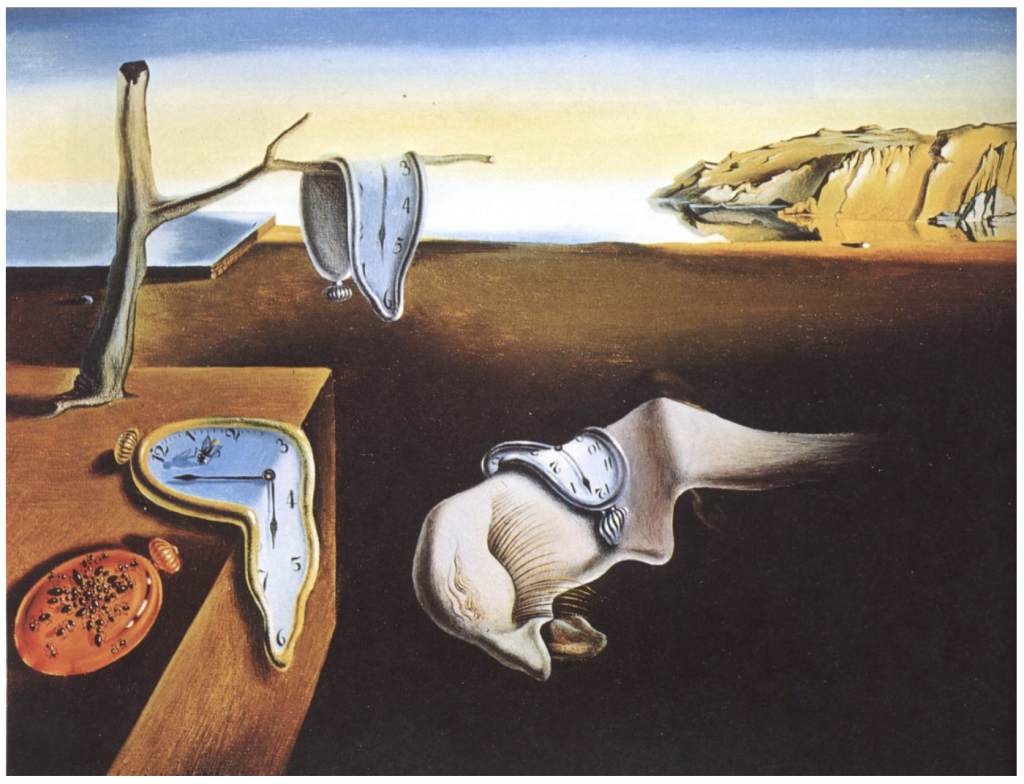

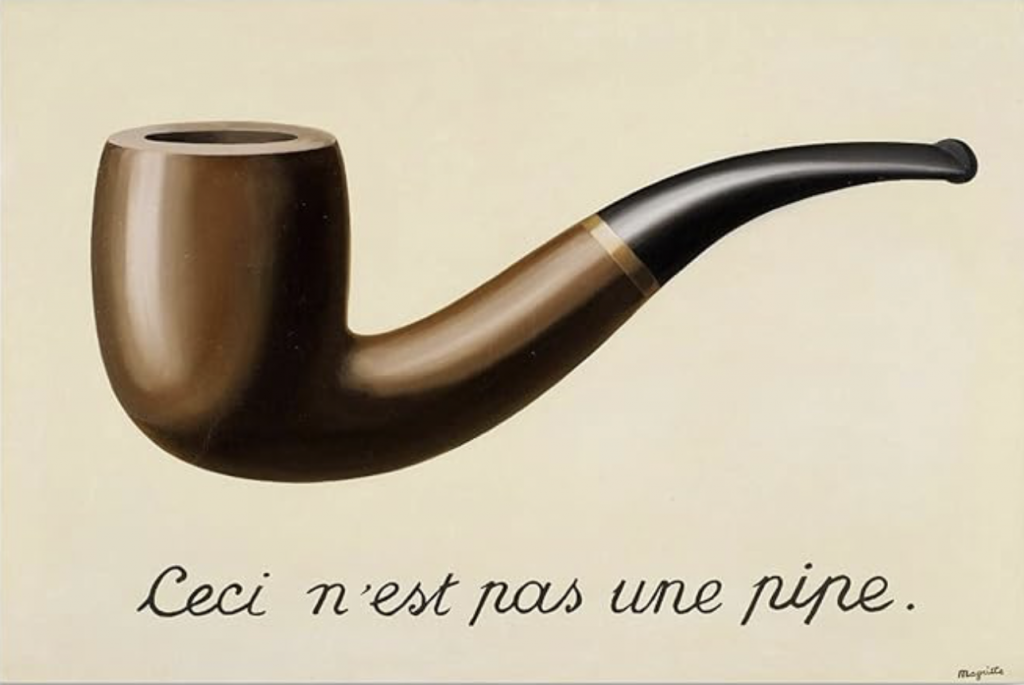

Eines der bekanntesten Werke, das dieses Prinzip verkörpert, ist Salvador Dalís „Die Beständigkeit der Erinnerung“ mit den berühmten „zerfließenden“ Uhren. Hier verschwimmen Zeit und Raum, wodurch eine traumhafte Atmosphäre entsteht, die sowohl verstörend als auch anziehend wirkt. René Magritte wiederum irritierte sein Publikum mit Gemälden wie „Der Verrat der Bilder“, in dem er eine Pfeife darstellte und gleichzeitig behauptete: „Ceci n’est pas une pipe.“ („Dies ist keine Pfeife.“ Damit forderte er dazu auf, darüber nachzudenken, wie eng Sprache und Wirklichkeit miteinander verknüpft sind – und wie trügerisch unsere Wahrnehmung sein kann.

Surrealisten nutzten verschiedene Techniken, um den rationalen Verstand auszutricksen und das Unterbewusstsein ans Licht zu holen. Collagen sind ein gutes Beispiel dafür: Aus scheinbar unpassenden Bildern, Fotografien oder Textfragmenten entstanden neue, oft rätselhafte Kompositionen. Max Ernst experimentierte zudem mit Frottage, bei der er durch Abreiben von Strukturen auf Papier unvorhersehbare Muster erzeugte. Diese zufälligen Formen nutzte er als Ausgangspunkt für seine Motive, wodurch sich sein kreativer Prozess wie von selbst entwickelte. Eine weitere beliebte Methode war der Automatismus, bei dem Künstler versuchten, ohne bewusste Kontrolle über den Zeichen- oder Malprozess zu arbeiten. So entstanden Linien, Flächen und Formen, die dem inneren Erleben folgten, ohne durch rationale Entscheidungen „gezähmt“ zu werden.

Auch das literarische Schreiben im Surrealismus bediente sich Techniken wie dem „écriture automatique“. Dabei ließ man Stift und Gedanken frei fließen, um spontane Assoziationen zu Papier zu bringen. Ähnlich wie in der Bildenden Kunst ging es darum, die Zensur des Verstandes zu umgehen und so neue ästhetische Horizonte zu erschließen. Genau diese Experimentierfreude machte den Surrealismus zu einer avantgardistischen Bewegung, die Kunst in jeglicher Form als Mittel verstand, um in andere Bewusstseinsräume vorzudringen und gewohnte Denkmuster zu durchbrechen.

Die Kombination aus traumhaften Elementen, bewusster Regelverletzung und spielerischer Technik verleiht dem Surrealismus bis heute seine besondere Ausstrahlungskraft. Wer sich darauf einlässt, entdeckt in Gemälden, Collagen oder Texten oft ungeahnte Tiefen und stößt dabei unweigerlich auf die eigenen verborgenen Vorstellungen und Sehnsüchte. Surrealistische Kunst verzichtet bewusst auf Stringenz und eröffnet somit unendliche Interpretationsräume. Gerade das Nebeneinander von Realität und Illusion macht den Kern dieser faszinierenden Stilrichtung aus, die weit über bloße Träume hinausgeht und uns zur kreativen Auseinandersetzung mit dem Unbekannten anregt.

Bekannte Surrealisten und Werke

Der Surrealismus wäre heute kaum denkbar ohne einige seiner ikonischsten Vertreter, die mit ihren Werken neue Bildwelten erschlossen und die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen ließen. An erster Stelle steht oft Salvador Dalí (1904–1989), ein exzentrischer spanischer Maler und Grafiker, dessen Markenzeichen sein kunstvoll gezwirbelter Schnurrbart war. Sein berühmtestes Werk „Die Beständigkeit der Erinnerung“ (1931) gilt als Sinnbild für das surreale Spiel mit dem Zeitbegriff. In diesem Gemälde verschmelzen zerfließende Taschenuhren mit einer kargen Landschaft und vermitteln den Eindruck, dass Zeit ein formbares Phänomen ist. Dalí selbst sagte einmal: „Der einzige Unterschied zwischen mir und einem Verrückten besteht darin, dass ich nicht verrückt bin.“ Dieses Zitat unterstreicht seinen Hang zur Provokation und seinen spielerischen Umgang mit dem Verstand.

René Magritte (1898–1967), ein belgischer Maler, erschuf hingegen mehrdeutige Bilder, die vordergründig realistisch wirken, bei genauerem Hinsehen jedoch die Logik infrage stellen. Sein Werk „Der Verrat der Bilder“ (1929) mit der berühmten Unterschrift „Ceci n’est pas une pipe.“ demonstriert die Diskrepanz zwischen Objekt und Abbild: Was wir sehen, ist lediglich ein Gemälde einer Pfeife, nicht das eigentliche Objekt. Magritte wollte damit deutlich machen, wie sehr Sprache und Wahrnehmung unsere Realität prägen – und wie leicht sie uns täuschen können.

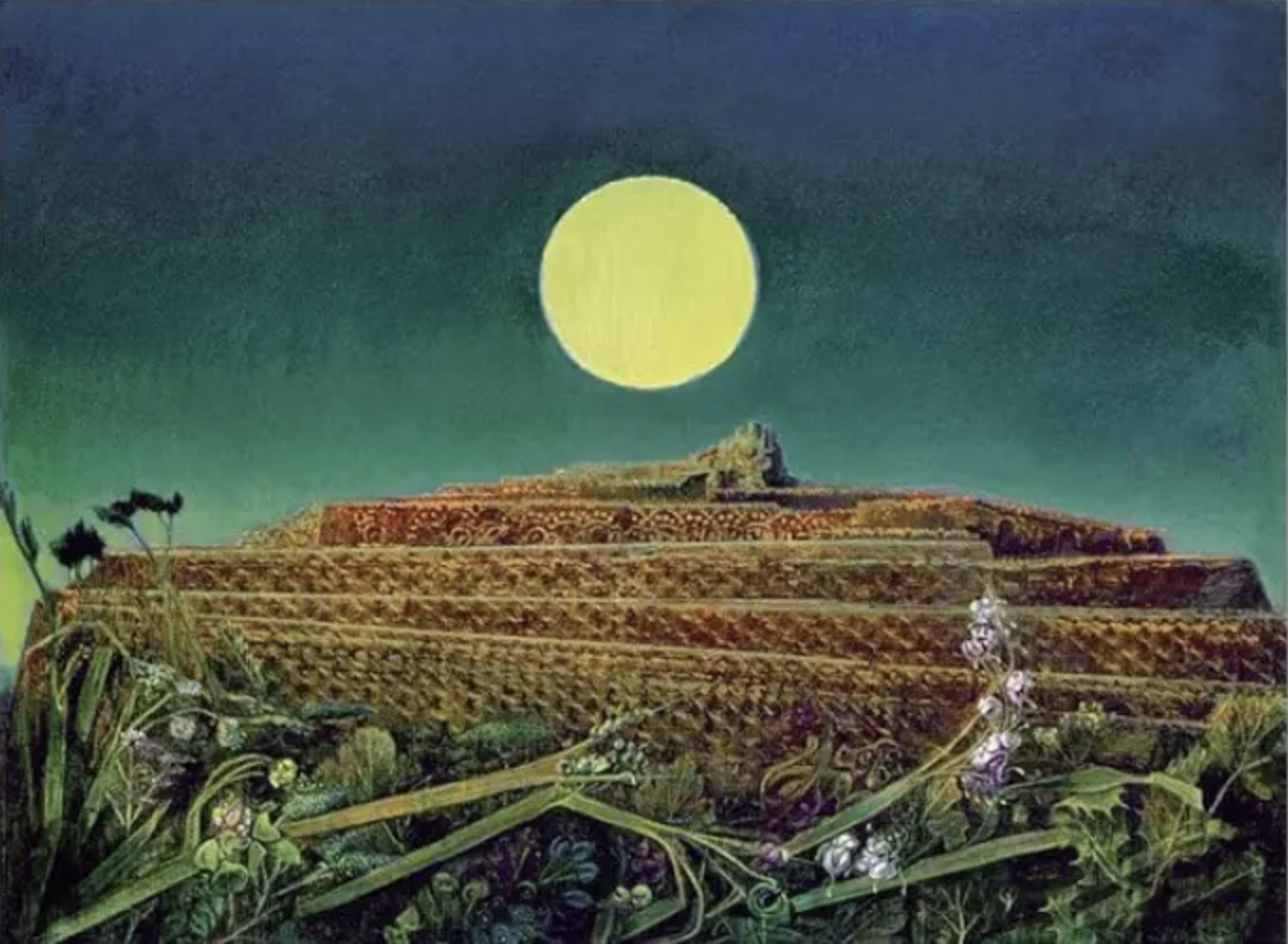

Max Ernst (1891–1976) war ein deutsch-französischer Künstler, der den Surrealismus maßgeblich beeinflusste. Er experimentierte mit zahlreichen Techniken wie der Collage oder der Frottage und schuf damit eine Bildsprache, die voller traumhafter Szenerien und rätselhafter Symbole steckt. Sein Werk „Die ganze Stadt“ (1935–1936) zeigt beispielsweise eine seltsame Landschaft mit archaischen Städten, in der sich Elemente der Natur und menschenleere Architekturen vermischen. Ernsts Suche nach dem Unbewussten war eng mit seiner persönlichen Lebensgeschichte verknüpft, die in seinen oft düster anmutenden Motiven Ausdruck fand.

Leonora Carrington (1917–2011), eine britisch-mexikanische Künstlerin, wird oftmals zu Unrecht weniger beachtet als ihre männlichen Kollegen. Dabei sind ihre Gemälde von einer tiefen Symbolik und einer bezaubernd surrealen Atmosphäre geprägt. Gut zu erkennen in Ihrem Gemälde „Les Distractions de Dagobert“ (Die Zerstreuung Dagoberts, 1945). Carrington verband in ihrer Kunst keltische Mythen, Magie und feministische Ideen zu faszinierenden Narrativen. Eines ihrer bedeutendsten Werke ist das Buch „Die Debütantin“ (1940), in dem sie die Konventionen der Gesellschaft und die Rolle der Frau kritisch hinterfragt. Ihre Auseinandersetzung mit magischem Denken und Traumlandschaften machte sie zu einer der bedeutenden Stimmen des Surrealismus.

Auch Frida Kahlo (1907–1954) wird oft dem Surrealismus zugerechnet, obwohl sie selbst angab, nicht bewusst surreale Kunst zu erschaffen. In ihren Selbstporträts mischte sie jedoch reale Schmerzen mit fantastischen Elementen und stellte so eine Verbindung zwischen der physischen und der psychischen Ebene her. Eines ihrer bekanntesten Werke, „Die zwei Fridas“ (1939), zeigt zwei Versionen der Künstlerin, die sich die Hand halten und durch ein pulsierendes Herz verbunden sind. Hier werden persönliche Traumata, Identitätsfragen und das Spiel mit Symbolen auf eindringliche Weise sichtbar.

Heute wissen wir, dass diese Künstler ihren ganz eigenen Zugang zur surrealen Ästhetik gefunden haben. Trotz gemeinsamer Wurzeln entwickelte jede Persönlichkeit einen unverwechselbaren Stil und nutzte den Surrealismus, um innere Welten nach außen zu kehren. Ihre bahnbrechenden Ideen prägen die Kunst bis in unsere Zeit hinein und laden uns immer wieder dazu ein, vertraute Ansichten auf den Prüfstand zu stellen. Gerade in ihrer Vielfalt liegt der Reiz dieser Bewegung, die wie keine andere zeigt, wie vielseitig, und schon fast unerschöpflich, das Unbewusste im kreativen Schaffensprozess zum Tragen kommen kann.

Surrealismus heute: Einfluss und Bedeutung

Obwohl der Surrealismus seinen Ursprung in den 1920er Jahren hat, ist sein Einfluss bis heute unverkennbar. In der Filmwelt zeigen Regisseure wie Tim Burton, David Lynch oder Guillermo del Toro eine ausgeprägte Vorliebe für surreale Elemente, die das Publikum zwischen Faszination und Unbehagen schwanken lassen. Wer ihre Werke betrachtet, taucht oft in bizarre, traumähnliche Kulissen ein, in denen das Unmögliche plötzlich möglich wird. Auch in der Modebranche finden sich Verweise auf surreale Ästhetiken, etwa in den extravaganten Entwürfen von Designern, die bewusst mit Proportionen und Materialien spielen, um eine verblüffende Wirkung zu erzielen.

In der Werbung wird der Surrealismus häufig eingesetzt, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu gewinnen. Ungewöhnliche Bildkompositionen oder unlogische Szenarien sorgen für Überraschung und bleiben dadurch besser im Gedächtnis. Selbst in der digitalen Kunst, beispielsweise in Photoshop-Compositings oder 3D-Animationen, lebt die surreale Tradition weiter. Hier können Künstler mit nur wenigen Klicks Welten erschaffen, die das Unterbewusstsein ansprechen und eine visuelle Reise ins Unbekannte erlauben.

Doch was macht den Surrealismus nach all den Jahrzehnten noch so anziehend? Zum einen bietet er einen Raum, in dem gesellschaftliche Normen und klare Definitionen aufgelöst werden können. Zum anderen schafft er es, das Unaussprechliche – Träume, Ängste, Begierden – in eine künstlerische Form zu gießen, die uns emotional erreicht. Gerade in einer schnelllebigen, rational geprägten Zeit sehnen sich viele Menschen nach Ausdrucksmöglichkeiten, die jenseits des offensichtlichen Verstandes liegen.

Beispiele aus der Popkultur zeigen, wie populär surreale Elemente geblieben sind. Street-Art-Künstler wie Banksy spielen mit irritierenden Motiven, die eine gesellschaftskritische Botschaft transportieren. Filmemacher wie Tim Burton setzen auf skurrile Figuren und düster-komische Settings, um ihr Publikum zu verzaubern. Solche modernen Interpretationen des Surrealen beweisen, dass die Faszination für das Traumhafte weiterlebt und neue Generationen künstlerisch inspiriert. Indem wir uns auf das Surreale einlassen, erkennen wir, dass unsere Wirklichkeit vielleicht nicht so eindeutig ist, wie wir oft glauben – und dass genau darin ein unerschöpflicher Quell der Kreativität liegen kann.

Fazit

Der Surrealismus offenbart sich als weit mehr als nur eine Kunstrichtung aus dem vorigen Jahrhundert. Er ist eine fortwährende Einladung, das Verborgene und Unbewusste in uns selbst zu entdecken und in Frage zu stellen, was wir als Realität begreifen. Die künstlerischen Experimente, die in den 1920er Jahren ihren Anfang nahmen, haben ihren Weg in so unterschiedliche Bereiche wie Film, Werbung, Mode und digitale Kunst gefunden.

Wer sich näher mit den Techniken und Werken der Surrealisten auseinandersetzt, gewinnt Einblicke in ein kreatives Potenzial, das jenseits rationaler Logik liegt. Gerade in einer Zeit, die von Effizienz und Fakten dominiert wird, bietet der Surrealismus einen faszinierenden Gegenpol: Hier zählen Visionen, Fantasien und emotionale Wahrheiten. Indem wir uns auf diese Perspektive einlassen, entsteht eine Öffnung für neue Ideen und Impulse.

Letztlich führt uns der Surrealismus vor Augen, dass Grenzen im Kopf entstehen – und dass wir sie mit künstlerischen Mitteln spielerisch überwinden können. So kann ein vermeintlicher Traum zum Motor für reale Veränderungen werden.

FAQ`s

Was ist Surrealismus in der Kunst?

Der Surrealismus ist eine Kunstrichtung aus den 1920er Jahren, die sich auf Träume, das Unbewusste und irrationale Elemente konzentriert. Er bricht bewusst mit realistischen Darstellungsweisen und nutzt überraschende Motive sowie Techniken wie Collagen oder Automatismus.

Wer sind berühmte Surrealisten?

Zu den bekanntesten Vertretern zählen Salvador Dalí, René Magritte, Max Ernst, Leonora Carrington und Frida Kahlo. Ihre Werke prägen die Kunstgeschichte bis heute und sind weit über die Kunstwelt hinaus bekannt.

Woher kommt der Surrealismus?

Er entstand in Paris, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Die Bewegung knüpfte an Ideen der Dadaisten an und wurde stark von Sigmund Freuds Psychoanalyse beeinflusst. André Breton gilt als einer der zentralen Theoretiker des Surrealismus.

Schreibe einen Kommentar